Die Nachfolgeplanung im Zuge der Digitalisierung ist im Mittelstand und in Großunternehmen ein großes schwarzes Loch. Viele wissen nicht, wie sie ihre zunehmend dringende Nachfolgeplanung machen sollen. Einerseits müssen die Bedürfnisse des Unternehmens an Zukunftssicherung und Wirtschaftlichkeit abgedeckt werden. Doch was ist attraktiv für die Potenzialträger? Woran erkennt man die? Andererseits - Datenschutz und die Verfügbarkeit von relevanten Daten ist auch nicht so einfach.

Die Jobs, die nun zu besetzen sind, haben viele neue Inhalte und Herausforderungen. Die Beschaffung eines "TALENT MANAGEMENT SYSTEMS" löst das Problem nicht. Taleo, Success Factors, Saba und viele kleinere lokale Anbieter von TMS Systemen - verschlingen schwere Investitionsbudgets, und sie könnten viel Nutzen bringen. Bloß: Diese Systeme brauchen Daten! Wie muss man angesichts global bewirtschafteter Talent Pools und dem neuen Datenschutzgesetz EU-DSGVO GDPR eigentlich damit umgehen, um diese Investition wirklich nutzen zu können?

Talent Management Systeme dienen heute nur zur Administration der Mitarbeiter und die Verwaltung von Fortbildungen? Verwaltung von Verträgen, Qualifikationen, die Zuordnung und Rationalisierung von Fortbildungen nebst Inhalten in digitalisierter Form. Nett, aber letztlich nichts, was man nicht vorher auch schon gemacht hat. Die Nutzung übermächtiger Tools für Admin-Zwecke? Es stellt sich die Wirtschaftlichkeits-Frage.

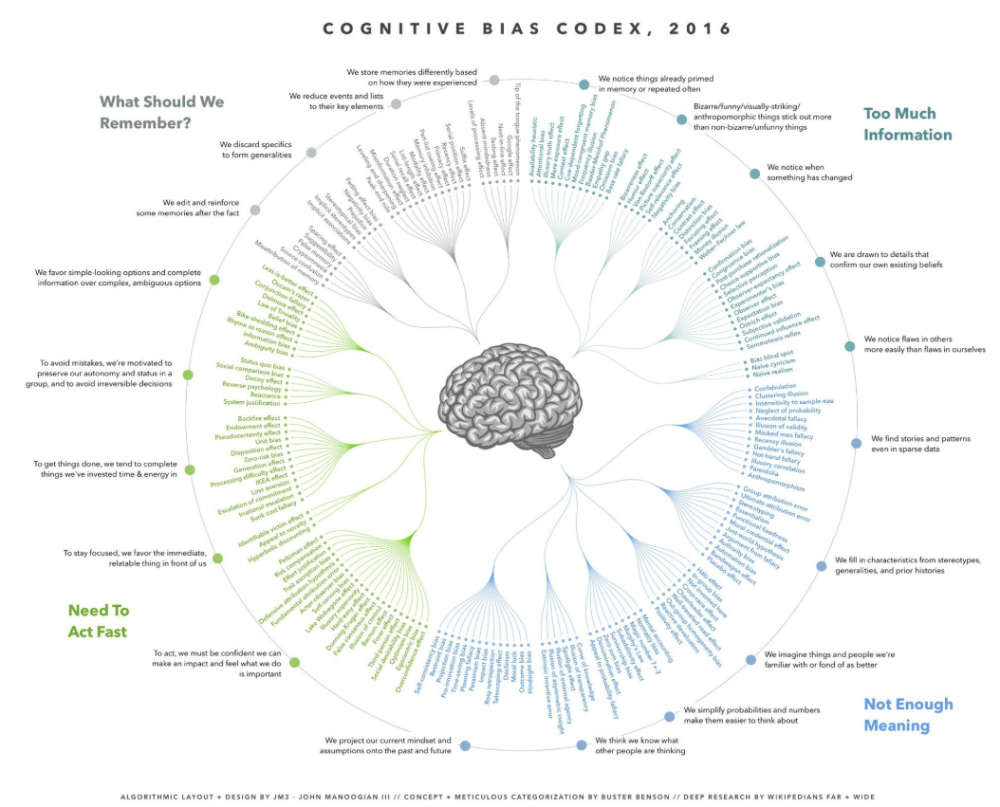

Talent Management Systeme können aber auch Produktivsysteme sein, die neue Möglichkeiten schaffen. Das erfordert ein anderes Verständnis und Vertrauen in diese Systeme. Es ist vergleichbar mit der Zuversicht in die Technik, mit der sich ein Autofahrer in seinem PKW auf eine Reise begibt. Er vertraut auf Motor, Kraftstoff, Leitungen, Bremsen, Sitze etc. ohne exakt zu wissen, was da eigentlich alles kombiniert wird und warum das so gut funktioniert. - Der Erfolg eines Mitarbeiters in einer Position ist ebenfalls ein Ergebnis aus vielen Komponenten, die möglichst ideal zusammen passen müssen. Wie die Leistung des Mitarbeiters im einzelnen entsteht, wissen wir nicht. Wie gehen sie auf dem Weg zum Ergebnis vor? Offenbar gibt es da Unterschiede, sonst wäre die Leistung immer gleich. Die Vorgehensweisen auf den Weg des größten Erfolg zu bringen setzt voraus, dass man diesen nachvollziehbar beschreiben kann. Talent Management Systeme können dies grundsätzlich leisten, aber es sind Daten von vielen Personen und Mitarbeitern notwendig, die deren Verhaltensweisen messen und über deren Eigenschaften prognostizierbar machen. Persönliche Verhaltenspräferenzen und sichtweisen bestimmen das Verhalten und das Verhalten bestimmt den Erfolg. Das brauchen sie, um ein effektives Performance Management zu betreiben. Dahinter stehen Daten.

TMS werden dann zu Produktivsystemen. Vergleichbar mit QS-Systemen in der Produktion CNC Programmen, die eindeutig beschreiben, was zu tun ist.

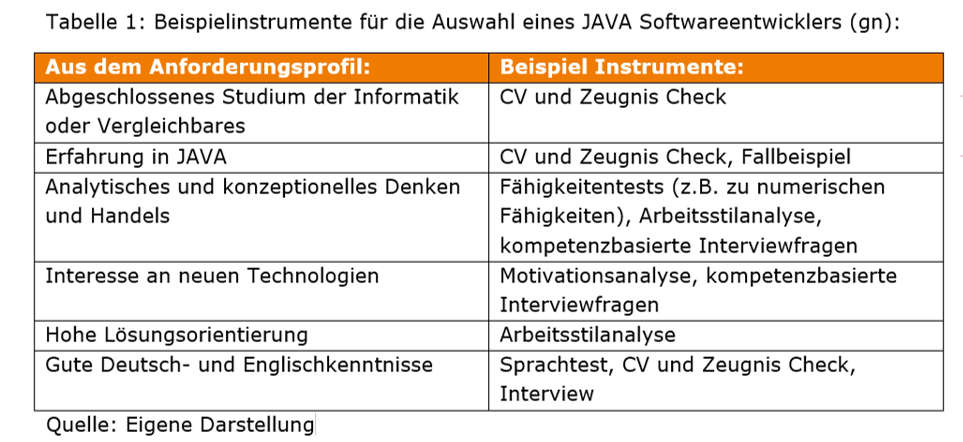

- Anforderungsprofile benennen die geforderten Kompetenzen und erklären, wie sie in die Prozessketten der Unternehmen eingegliedert sind

- Stellen enthalten Anforderungen und erläutern, welche Funktion sie im Gesamtkontext haben.

- Prozesse beinhalten involvierte Stellen.

Eine Hilfe und produktiv werden sie für auch für die Mitarbeiter, wenn diese in Bezug auf sich selbst erkennen können, was sie verstärken und vermindern sollen - wie sie mit ihrer Zeit umgehen sollten. Dazu braucht man ganz klar und eindeutig personenbezogene Daten. Für internationale Firmen ist ein Benchmarking unverzichtbar, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Soll-Ist Vergleiche auf der Basis der konkreten Stelle

Die Vorbehalte gegen Leistungsmessungen stammen aus der Zeit, in der Mitarbeiter als Ressource jederzeit austauschbar waren. Das gibt es sicherlich in einigen Jobs immer noch, aber sie werden weniger und seltener. Heute sollte es im Kern-Interesse der Mitarbeiter liegen, zu erfahren, wie sie sich verbessern können, und viele wollen das auch auch. Wie gehen Firmen aber im Hinblick auf die Gesetzesnovelle damit um, die ja am 25. Mai Realität wird?